メディアからプラットフォームへ

後藤繁雄インタビュー

g/P Gallery installation, Paris Photo, 2008

IV:日本のカメラ雑誌の文脈では、1985年に『カメラ毎日』が休刊して以降、写真家が自主ギャラリーや同人誌によってメディアを立ち上げることはあっても、GPギャラリー(以下 GP)の活動はこの10年特別な存在だったと思います。なぜならGPはメディアでもあり、ギャラリーであり、これからはプラットフォームでもあるから。まずGPギャラリーを立ち上げたきっかけを教えてください。

後藤:日本の場合、ギャラリストはどこかのギャラリーで働いて、そこから独立するような、専門家が多いんです。だから僕は非常に特異なポジションで始めたと思います。僕は60年代の学生運動や、70年代の万博など、いろいろな価値観が転換する時代をずっと見てきました。生まれは大阪ですが、最初は学生時代には京都で、個人でビジュアルを手がけたり、テキストを書いていました。

IV:その後どのように編集の仕事をするようになったのでしょうか?

後藤:僕が学生の頃に、京都では学生運動がまだ残っていて、過激派のポスターは印刷してくれるところが少ないのですが、それを請け負っていた印刷所から仕事がきて、自分たちで編集をやり始めました。「edition archives」という編集事務所を立ち上げたんですが、それはミシェル・フーコーのアーカイブという考え方から。いわゆるマルクス主義から現代思想への転換期で、その影響が強い時代でした。だから僕はとても現代思想的な背景を持つ編集者なんです。学祭に思想家を呼んでシンポジウムをやったりしていました。

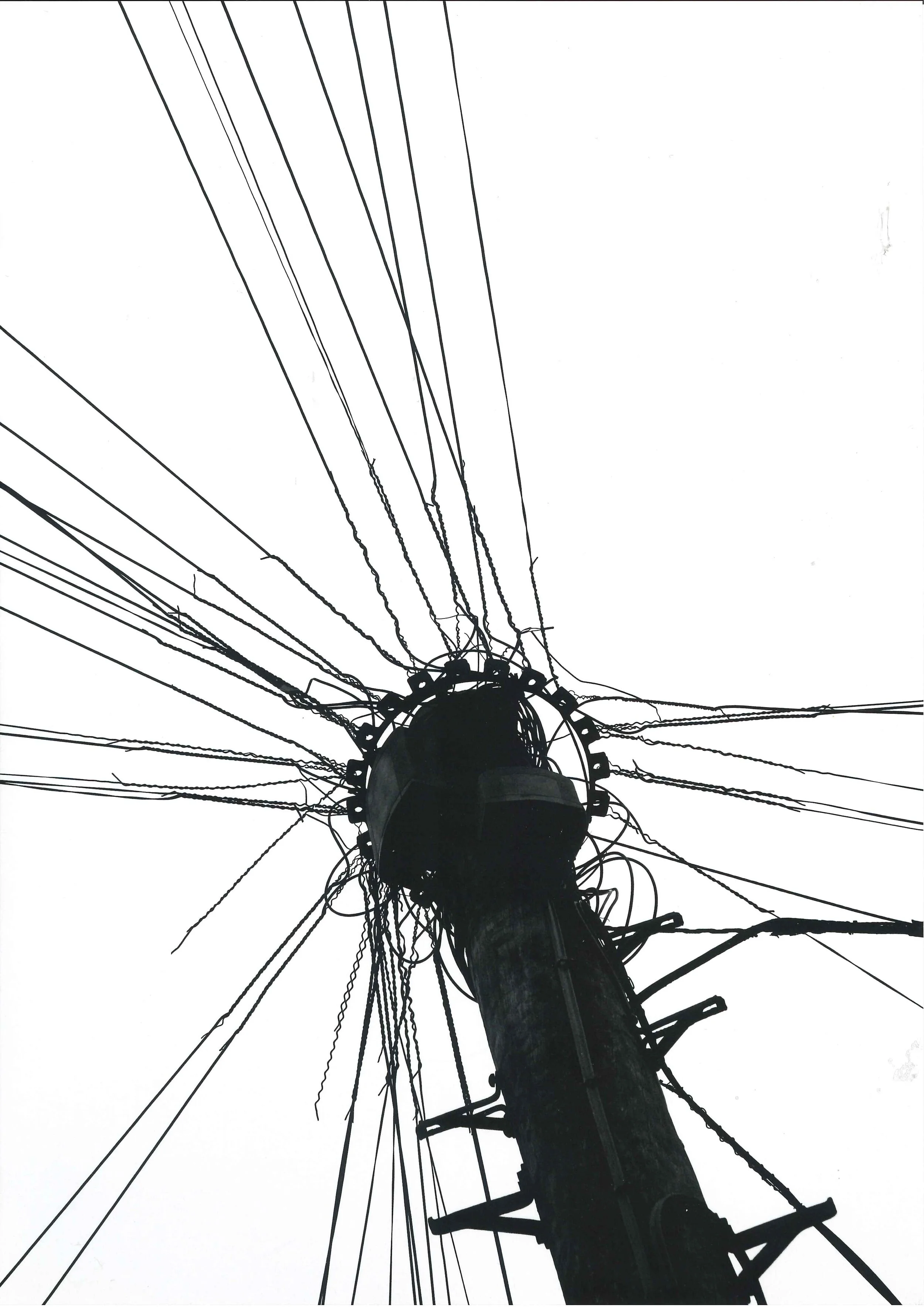

ところが70年代以降、東京で資本主義の動きが面白くなる。サントリーの広告やパルコなど、いわゆる反体制的な動きが商業主義に転換していったんです。そこで松岡正剛さんが雑誌『遊』の編集長をやっていた東京の工作舎で、仕事をすることになりました。企画書を書いたり、プレゼンテーションしたり、広告のディレクションなどの方法を学べばお金になる。東京がバブルに向かっていた頃です。そうやって広告のディレクションの仕事を覚えて、そこから写真家と仕事をしたり、アートディレクションに携わるようになりました。写真は僕らにとってはプラットフォームのひとつで、印刷物になってやっと「写真」になる。そういうふうにメディアを通して成立する写真に感化されていました。徐々に僕が企画して、クライアントにプレゼンをして、アートディレクターや写真家をキャスティングするようになりました。80年代の終わり頃に、イエローマジックオーケストラ(以下YMO)を始めとする、音楽ジャケットのディレクションや企画をすごくたくさんやりました。僕はポップカルチャーから、ファインアートに入っていったんです。ブライアン・イーノが楽譜は書けないけどテープをつないで音楽を作るようになったのに似ています。アカデミックな場所からではなく、メディアという環境の中から生まれてきた人間なんです。京都にいたし、学生運動の影響があるから、すべてインディペンデントでやればいいと考えていて、資本主義があまり怖くない。

80年代の日本のバブルを経験して、それが終わる頃に高橋恭司さんを見つけて、90年代が始まりました。最初に音楽ジャケットの仕事を88年か89年に高橋恭司さんと始めたんですが、当時は音楽のスピードと写真のスピードが同じだと思ったんです。思想は言語で、翻訳しなきゃいけないし、伝えたり理解するのにすごく時間がかかる。でも、音楽は聞いたらわかる、写真は見たらわかる。そのことに気がついたので、写真に興味を持ったんです。

第一回ポートフォリオレビューフライヤー

IV:そういった説は聞いたことがないので、新鮮です。

後藤:その時に自分がパートナーとするべき写真家について考えました。高橋恭司さんはウィリアム・エグルストンやスティーブン・ショアに影響を受け、いわゆる均質な写真を撮っていて、音楽や広告の仕事のロケで一緒にメキシコやメンフィスに行ったりしていました。その頃はまさかファインアートとして写真を扱うことになるとは思わなかったけど、どうやって写真が生まれているかを学んだんです。高橋恭司さん、ホンマタカシさん、大森克己さん、若木信吾さんらと一緒に海外のロケをさんざんやったんですよ。その後バブルが崩壊して、広告的な予算でイメージを作ることができなくなる。ならイメージだけを扱った方がいいと考えて、写真集を作ることになったんです。リトルモアの写真集シリーズを始めて、高橋恭司『ロードムービー』、長島有里枝『エンプティホワイトルーム』、ホンマタカシ『ベイビイランド』を1995年に作りました。そこから写真集の作り方がわかってくるようになりました。1番大きかったのは、93年に YMOの単行本を作っている時、ナン・ゴールディンにYMOを撮ってもらって、ゴールディンを東京に呼んで、荒木経惟さんと一緒に写真集『Tokyo Love』を作ったこと。アメリカはエイズがあって、シリアスなリアルがあるけど、荒木さんはすべてフェイク。両者が一緒になれるのか、ずれるのかを実験したかったんです。『Tokyo Love』を撮影する横にホンマさんがいて、荒木の撮影の仕方をすべて学習していました。僕はホンマさんとかいろいろな写真家を売り出したのですが、同じ時期ヴォルフガング・ティルマンスは雑誌『iD』からスタートしたけれど、2000年にターナー賞をとって現代美術家になりました。でも日本にはそういう環境はないし、写真家を受け入れるようなギャラリーもなくて、すべてメディアの中にしか存在していないなかった。2000年に『TOKYO FASHION STORY』という、メディアの中に掲載された90年代の写真だけを集めて写真集を作って、2000年にパルコで展覧会をやりました。でもそれをファインアートとして位置付けられる文脈や言説が当時はありませんでした。

「THE EXPOSED #1」、CASO、大阪、2006

IV:まだ写真でファインアートを目指していた場所がまったくなかったんですね。

後藤:日本にはギャラリーもなかったので、外国との差を感じて、90年代の終わりには写真から1回離れていました。その頃は『Wasteland』という詩の文芸誌をやっていて、2000年代になってKPOキリンプラザのコミッティーをやることになって、2002年にキリンプラザでやなぎみわさんの展覧会「マイ・グランドマザーズ」を最初に開催しました。コンテンポラリーアートしての写真を見せるには、やなぎさんから入るべきだと思ったんです。あとは、2005年に長島有里枝さん、2006年には澤田知子さんの展覧会を企画しましたね。

IV:3人とも女性ですね。

後藤:長島さんに依頼する前に、ホンマさんに東京をもう1回撮ってもらう話をしたけど、どうやってアートフォトにシフトするか、彼もまだ固まってなかった。だからいろいろ考えて、男性的な価値観ではなくて、女性にするべきだって思ったんです。

2003年に京都造形芸術大学の先生になってから、審査員の話がたくさんきました。2005年に「ひとつぼ展」(現「1_WALL」)の審査員を務めた時、飯沢耕太郎さんや宮本隆司さんと一緒でした。そこで小山泰介さんが規定外に分厚いブックを提出していて、それを見た審査員のひとりがこれはデザインでしかないって言ったんです。僕はコンテンポラリーアートの仕組みやルールとや考え方が、写真を考える時に必須だと思っていたので、これがアートだとなぜ認定できないんだと感じました。そういうものに対する違和感を感じたことが大きかったです。同じ時期に美大で学科長になったから、アートプロデュース学科を自分で作って、現代美術を実験するギャラリーとして2006年に六本木にマジカルアートルームを作りました。そうしたら作って1年半で、アートバーゼルのサテライト企画にアプリケーションが通ったんです。画期的なことで普通はありえないですよね。どういうコンテクストに作家を接続すれば認められるのか、いわゆるコンテンポラリーアートの戦略を初めて学びました。それがなかったらGPは始められなかったと思います。

当時は写真の文脈が変わってきた頃で、特に覚えているのが2006年のパリフォトで北欧が特集されていて、ヘルシンキスクールを見たこと。他にアンデルス・ペーターセンやJH・エングストロームなど、欧米の写真以外で相対化できることを初めて知ったし、写真をコンテンポラリーアートとしてシフトしていく方法を考えたり、やっている人がいることをリアルに知りました。でも日本では相変わらず純粋な写真史が主流で、コンテンポラリーアートとしての写真とは考えられていませんでした。

小山泰介、「Melting Rainbows / Starry」、G/P gallery、東京、2010

Taisuke Koyama exhibition “Melting Rainbows / Starry” at g/P Gallery, 2010.

IV:当時は国内にマーケットはなかったんですか?

後藤:なかったですね。写真といえばツァイトフォトとPGI。彼らだって絵画と同じように写真を売る考えはできていなかった。だから2004〜2006年は、アートバーゼルのような海外のフェアに持っていって、お客さんに対してどういう風にやればいいのか練習していました。どういうアーティストがいいのかを探していた時に、ひとつぼ展の審査で小山泰介くん、細倉真弓くん、頭山ゆう紀くん、塩田正幸くん、うつゆみこくんに出会ったので、とりあえず最初に出会った作家たちを扱うようなギャラリーを始めることになりました。でも現代美術のセオリーや文脈と接続もできていないから、マーケットに出る、作家たちについてのレビューを書く、批評を紹介する、ディスコースを立ち上げるなど、やらなければいけないことがたくさんありました。その後にNADiffの上のフロアにマジカルアートルームを入れたりしていたら、最後にスペースが余ってしまったので、しょうがないから自分で借りることになったんです。それで2008年7月7日に、いきなりGPギャラリーを始めました。僕はそれまで引き受け仕事はしているけれど、自分でリスクを負うことは考えたこともなかった。でも小さくてもそこから優秀な才能が出てきて、世界が大騒ぎするギャラリーにしよう、それを実験するためにお金を使おうと。広告をやっていた時に付き合いのあった上田義彦さんや篠山紀信さんの展示をやりながら、若い作家をステップアップさせていく作戦でした。でも1番最初から10年は続けるつもりだったんです。GPで扱うアーティストの写真集を、アートビートパブリッシャーズで出して、ギャラリーで販売しました。全部自腹だから、狂気の沙汰なのですが。

IV:GPはどういう意味ですか?

後藤:元々プンクトゥムギャラリーという場所があって、そこと一緒に始めるから後藤とプンクトゥムのギャラリーでGPでした。でも直前でできなくなったから、GPは「グラフィックフォトグラフ」ってことで、デザイナーやグラフィックアーティストも扱うし、写真も扱うギャラリーということにしました。ぶれないで戦略的にやるために、最初にコンセプトを決めました。それがシャーロット・コットンの『現代写真論』。2006年に、『エスァイア』でニューヨークの写真特集号を僕が取材して特集したのですが、コットンがニューヨークに引っ越したばかりで、知り合って、彼女の本の日本語版を僕が出すことになりました。シャーロットの本を読んで学んで、まずコンテンポラリーアートの写真をGPギャラリーでは扱おうと。それからフォトグラファーのハブとなる活動をするのがもうひとつ。初めから、出版も含めてとにかくグローバルに接続して売ろうと思いました。

そこからはいろいろなことをやりましたね。ポートフォリオレビューは日本で1番最初にやりました。展覧会はGPのスペースで、合計120回くらい、東雲や3331を入れると150回近くやっています。大学の演習も兼ねて若手写真家のグループショーを企画して、大阪のCASO というスペースで、「THE EXPOSED」というシリーズを始めました。現代写真にシフトしたいのに居場所のない同世代の人たちを集めて、ハブとなるような展示をやりました。

「3331 presents TOKYO」、3331 Arts Chiyoda、東京、2010 (撮影、緒方範人)

IV:後藤さんは雑誌編集の仕事もたくさんやっていますが、結局は場を提供するためにギャラリーを作ったんですよね。雑誌ではなくギャラリーを立ち上げたのは、ある意味ではギャラリーはメディアでもあり、出版もやっていたからということですか?

後藤:アートフェアでも、メインがあると必ずカウンターがでてきて、カウンターの方は出展料も安くて、実験的で野心的な作品が出てきますよね。最初に僕が京都造形芸術大学のアートプロデュース学科の学科長になった時に、世界のアートフェアのリサーチをする研究センターを作りました。ビエンナーレやトリエンナーレなどの国際展も重要ですが、アートマーケットも重要なわけです。だから参入することが1番勉強になると僕は思ったんです。簡単に言えば、大学で経済学部の人が、ゼミで株を研究のために買っていますよね。同様にアートマーケット研究をするには、出展をする方が勉強になる。でも自分がギャラリーを始める時に調べたのですが、日本のコマーシャルギャラリーには戦略性がなかったんです。だから今まで存在しているお客に販売しても意味がない、お客を作るしかないと思いました。

IV:自分のメディアを持つイコール自分のお客さんを持つ、ですもんね。

後藤:そう、作るしかない。コンテンポラリーアートとしての写真はこんなに可能性があるし、海外ではこんなに評価されていて、こんなに魅力があってということを言わなければいけない。そのためにポートフォリオレビューをやったり、アワードやったり、出版をやったり、めちゃくちゃ忙しかったです。しかもグローバルな戦略を考えていたけど、ローカルの方が受ける場合もあるので、ローカルな戦略かグローバルな戦略、どちらでやったほうがいいのかはいつも考えていました。

IV:僕の中では日本写真の特異な部分は、写真がメディアであると考えられていることです。それが1番の弱点でもあるし、強みでもある。

後藤:篠山紀信さんの評価が、定まらないところに現れています。篠山さんが日本では1番のメディアとしての写真。蜷川実花さんは篠山さんの後を継いでいるけど、グローバルな評価は定まらないと思う。自分は彼らの展覧会のプロデュースをやっていますが、僕にとって非常に重要なことなんです。

「Anima on Photo – Hidden Sense of Japanese Photography」、 UNSEEN Photo Fair、Amsterdam、2014

IV:今後の日本のアートフォトにおいて、メディアをどう考えればいいでしょうか?メディアから切り離して、アートは現代アートとして、純粋なアートとして認められるチャンスがあると思いますか?それともあくまでメディアベースに続くと思いますか?

後藤:『現代写真ア-ト原論』でも言っているけれど、時間が入った芸術の方がハイディメンショナルなものだと思っています。4Dのいわゆる動画や、インスタレーションなど、新しいテクノロジーは時間がありますよね。ディメンションを減らしていくと2Dになるという考えの方が、今はわかりやすくなっているんですよ。つまり先に4Dを出す訓練をした方が、アーティストにとってはいいですよね。

僕は90年代以降1番好きな作家はヴォルフガング・ティルマンスですが、ティルマンスも自分でレーベルを作ってアルバムをリリースしているし、この間ハンブルグでやった展覧会はほとんど音響インスタレーションでした。視覚とサウンドというハイディメンショルなものを普通に取り入れている。そういうアーティストモデルに興味がシフトしているんです。情報環境が変わると、撮影と呼んでいたものは撮影じゃなく、すべて入力になり、どんどんシフトしていきます。横田大輔くんがspewでやっていることは、写真家が余儀でノイズミュージックをやっていると思うかもしれないけれど、あれもハイディメンショルな新しいモデルの誕生だと考えています。

hyper-materiality on photo、TOLOT、東京、2015(撮影、緒方範人)

IV:その時代に場を持つ意味は変わっていくのでしょうか?

後藤:コマーシャルギャラリーではなくていいと思います。僕は今浜松に倉庫を作って、仕事も全部シフトしているから、経済的にかなり楽です。またフェスティバルもしたいと思って今進めています。

IV:写真のフェスティバルですか?

後藤:オーディオビジュアルなもの。ハイディメンショルなところから、もう1回写真を考え直すところに自分自身もシフトしたかったんです。今までGPで10年やってきた蓄積を、全部まっさらにしてもう1回やり始めたから、とても健康的になっています。活動形態を新しく作り変えるから、ニューフォトプラットフォームという言い方にしているんです。

IV:『東京広告写真』『トーキョー・ティーンズ』『TOKYO FASHION STORY』など、後藤さんはこれまでよく東京を語られてきていますが、GPギャラリーを閉じた今、東京という存在をどのように考えていますか?

後藤:東京オリンピックがあるので、本当は東京がテーマの写真集を5冊くらい出したいと思っているのですが、東京を撮影している写真家が少ないんです。でも東京の変容を写真集なり、写真展でやるべきだという気持ちもすごくあります。その反面、東京の時代は完全に終わってしまうという予感もあります。いま、東京は1000年に1回の変容で建物が建っているのですが、撮影している人は篠山紀信さんと、ホンマタカシさんぐらいしかいないですね。

IV:日本と欧米の写真文化は全く違っていますよね。具体的な例を挙げると、欧米の若い写真家と話すと、皆写真を撮る行為はプロセスの一部で、企画、予算、スケジュール、すべてをプロジェクトとして捉えています。プロフェッショナルな面がないと認められてない。日本ではそういう文化がなくて、欧米と比べるとカオスなんですよ。何を撮ればいいかわからないし、気分によって毎日違う。研究も下準備もリサーチもしないし、撮影したら終わり。海外のような写真文化を日本で育てようとしている人は誰もいないし、必要ないと思っているのでしょうか?

後藤:プロジェクトが1番重要だし、皆アーティストはやるべきだと思います。混沌としていて、化学反応で異質なものが生まれてくるのが東京の魅力ではあったけれど、今の日本には90年代の1/3くらいのお金しかない。反動で、自戒のエネルギーから面白い作品が生まれることはあっても、今までみたいな変容力が、東京ないし日本には存在していない。人はどんどん集まってきているんですが。

横田大輔『MATTER』、「Trans-Tokyo / Trans-Photo」Jimei X Arles国際写真フェスティバル、アモイ、2015

IV:メディアやテクノロジーを使い、その中でプロジェクトを立ち上げる時、クリエイティビティをどう扱えばいいでしょうか?というのも、横田さんや小山さんのように、手を加えることがクリエイティビティだとよく誤解されますよね。でもストリートフォトの中でクリエイティビティを表すことができる人が、日本だけではなくて海外でもとても少ない。ある意味では、それをどのように乗り越えればいいかという、写真の限界にきていると思います。

後藤:僕はそうは思っていません。ふたつあって、ひとつはテクノロジーでクリエイティビティを出すのは基本的にハッキングだと考えています。正しく使うことは難しいけど、小山くんとか川島崇志くんたちはそういう考え方に影響されていると思います。音楽で言えば、90年代にマーカス・ポップがCDにフェルトペンでいたずら描きをすると、それがスクラッチになって、それをサンプリングした重層性がある音響を作っていました。支配される道からバイパスを成長させていくことがアーティストのクリエイティビティで、非常に可能性がある。改造カメラを作る人たちもすごく重要で、自由とクリエイティビティはすごく関係していると思っています。

もうひとつは、真実は何かということで、僕はタリン・サイモンは真実の最後の牙城だと思っています。写真は退屈でも、それを打ち返す信念が社会的にもある。アメリカの黒人の写真家ディアナ・ローソンもすごく好きです。裸の黒人がベッドで抱き合っているシーンをセットアップで撮っていたり、昔だったらメイプルソープがやったようなことを女性がやっている。そういう人たちが、僕らが諦めていた地平の向こうから出てくる予感がすごくあります。GPを10年で閉める時に気付いたのは、遊戯的なものだけがいいとは限らないこと。写真はもっと恐ろしいもので、気がついたら地平線からもっと違うものがでてくる。そうやって時代がどういうふうに変わっていくかを見ています。

小林健太、「#photo」、G/P gallery、東京、2016(撮影:小林健太)

IV:後藤さんの集大成が見えてきました。GPを閉めるのは、ギャラリーだけだと見えないことがあるからですか?

後藤:『ニュー・ダーク・エイジ』(著:ジェームズ・ブライドル)で、グーグルとかアマゾンとかがもたらす暗黒時代について、評論家ではなくてアーティストが書いています。感覚的にも論理的にも書いてあるから面白いんですが、僕らはポストモダンの時代にずっと生きてきたのに、気がついたらアマゾンの売り上げが小売りの世界の半分をもっていて、もうポストモダンではない。僕はそこで真善美が復活すると思っていて、それが何かにすごく関心があります。写真は早いから、写真の領域で何かが出てくると思います。東京の話に戻りますが、かつて東京が代表していたのは変容力だったけれど、その変容力が小さくなって、スピードもどんどん衰えている。そうこうしている間に別の場所からもっと絶対的なものが出てくる。例えばジェフ・クーンズは自分の作品を真善美だと言っていますよね。クーンズの巨大でぴかぴかに磨かれた彫刻は、ポストモダンの批評性を粉砕する力がある。次のそういうものに興味があるんです。

IV:今後の活動を聞かせてください。

後藤:浜松で今度4mx4mのスペースを借りて、「ムーブメント」という名前の小さなお店をオープンします。音楽とアートブックと写真の店です。これからは、作用点として機能するものをプロデュースしようと考えています。あとはVRをやるような、小林健太以降の作家を見つけてきて、もう1回GPのようなこともしたい。90年代は混沌としていて、コンテクストやセオリーがなくて、いろいろやっている日本の特性が面白かったけれど、今はセオリーもコンテクストも必要だと思っています。アイデアもあるので、まずはそれをやってくれるアーティストに出てきてほしいですね。

「トランスディメンションーイメージの未来形」、あいちトリエンナーレ、愛知、2016